Vor einem Jahr wurde in Düsseldorf die Wehrhahnlinie eröffnet. Jeder der sechs neuen U-Bahnhöfe wurde von einem anderen Künstler gestaltet. Für Freunde des geschriebenen Wortes ist die Station am Kirchplatz besonders interessant: Orangefarbene Linien ziehen sich durch den Bahnhof und biegen sich zu Wörtern, die nur aus bestimmten Perspektiven lesbar sind. Das Konzept für Spur X stammt von Enne Haehnle. Die Künstlerin lebt heute in Leipzig, schaut aber noch regelmäßig in Düsseldorf vorbei. Bei Kaffee und Kuchen im KIT Café hatte ich die Gelegenheit, mit ihr über die Besonderheiten bei Kunst am Bau und die Idee hinter den geschwungenen Linien zu sprechen.

Hallo Enne, fangen wir ganz von vorn an: Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf?

Die Frage führt uns tatsächlich zum Anfang des Projektes: 2001 gab es zunächst einen EU-weit ausgeschriebenen Wettbewerb zur Formulierung eines Gesamtkonzeptes für die U-Bahn. Daraus gingen das Büro netzwerkarchitekten aus Darmstadt und die Künstlerin Heike Klussmann hervor. Die Grundlage ihres Entwurfs bilden zwei konzeptionelle Begriffe: Kontinuum und Schnitträume. Das Kontinuum umfasst das gesamte Tunnelbauwerk mitsamt den „Aufweitungen“ an den Stationen. Die Schnitträume sind die jeweiligen Bahnhöfe und ihre Verbindung zum oberirdischen Stadtraum.

Geprägt durch die jeweils charakteristische Situation im Stadtraum sollten sehr unterschiedliche, individuelle Stationsräume entstehen. Um diese räumlich-architektonische Differenzierung zu stützen, wollte das Preisgericht weitere Künstler bei der Gestaltung der Räume miteinbeziehen. Es gab dann einen zweistufigen Kunstwettbewerb. Zuerst erstellten das Kulturamt und verschiedene Düsseldorfer Kulturinstitute eine Künstlerliste. Die eingeladenen Künstler erarbeiteten dann eine Grundkonzeption. Aus diesem Wettbewerb gingen schließlich 5 Künstlerinnen und Künstler hervor.

Als du das Konzept erarbeitet hast, gab es die U-Bahn-Station ja noch nicht. Wie entwickelt man da eine Idee?

Das ist ja alles schon ziemlich lange her. In meiner Erinnerung war das so: Wir bekamen ein PDF, in dem die Architektur beschrieben war. Da gab es auch schon erste Visualisierungen. Ein wichtiges architektonisches Anliegen war die Öffnung der Räume, also Blickachsen, Lichtdurchlässigkeit und so was. Ganz am Anfang waren die Räume noch nicht als geometrische Schnitte geplant, das waren eher organische Raumformen, so kegelartige Formen. Das hat mich dazu angeregt, den Schwung von der Architektur aus dieser Linie kommend aufzunehmen und damit zu arbeiten.

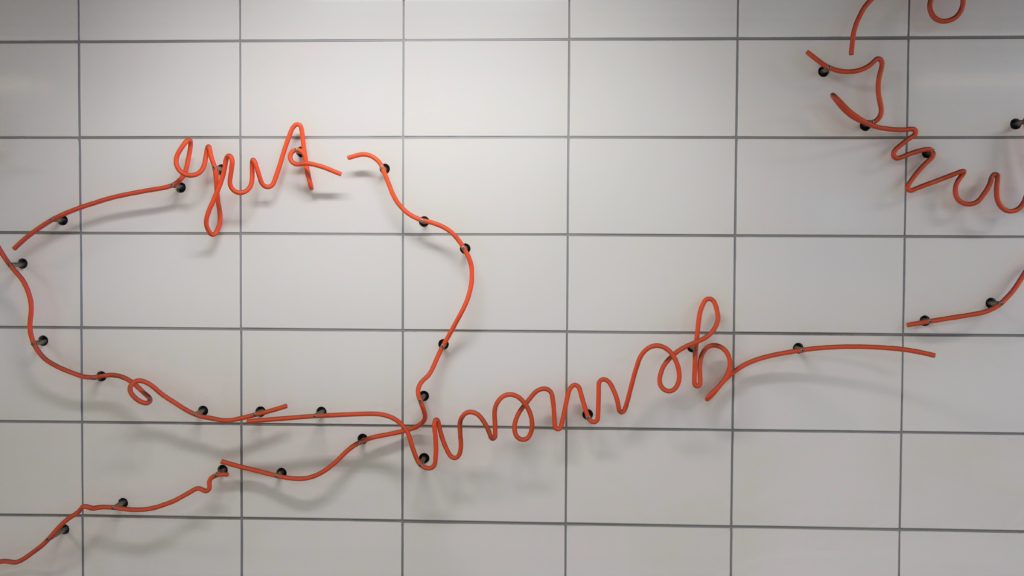

Es stand in meinem ersten Konzept schon fest, dass es Schriftspuren geben soll, die architekturbegleitend sind. Aber nicht in dem Sinne, wie man das von Schrift im öffentlichen Raum, von Werbung im Stadtraum kennt – dass die Schrift wie ein Logo an der Architektur dranklebt oder sich einordnet –, sondern dass sich das Ganze auch sperrt, dass es auch gegen die Architektur arbeitet.

Ich wollte eine Verbindung vom Stadtraum zum Stationsraum, also dass die Texte jeweils oben an den Zugängen beginnen, sich in der sogenannten Verteilerebene kreuzen und dann hinunterführen in den Stationsraum.

U-Bahnen sind ja sonst eher so Nicht-Orte, wo man einfach von A nach B geht, wahrnehmungsmäßig macht man da oft dicht. Und wir haben versucht, mit unseren Stationen das Gegenteil zu schaffen – dass die Menschen sich wohlfühlen, dass da auch was passiert. Dass sie Lust haben, sich diese Stationen anzugucken. Und das war auch das Besondere an der Zusammenarbeit zwischen Architekten, Künstlern und „der Bauherrin“: dass wir genau das alle wollten.

Standen die Wörter auch von Anfang an fest?

Nein. Im Entwurfskonzept habe ich geschrieben, die Texte sollen etwas mit den Benutzern dieses Verkehrsprojektes zu tun haben und letztlich auch von Begegnungen handeln. Meine Intention mit den Texten war, dass das, was passiert, wenn wir uns in der Station begegnen – du kommst von A, ich von B, wir begegnen uns, gehen wieder in verschiedene Richtungen, jede von uns trägt ihre Geschichten mit sich, aber das kriegt man natürlich nicht mit –, dass so etwas im Prinzip mit diesen Textlinien passiert. Eigentlich sind sie losgelöst voneinander, aber trotzdem gibt es Begegnungen, Verflechtungen, Überlappungen, und dann geht es aber auch wieder auseinander.

Ich wollte keinen plakativen Text schreiben, sondern es musste etwas sein, was relativ abstrakt bleiben kann. Ich wollte da keine zu großen Festschreibungen vollziehen, weil das ja auch so eine Gratwanderung ist … Im Grunde ist es ja völlig bescheuert, etwas in Stahl, also in absolut bleibendem Material, in einer Fließhandschrift zu schreiben, die ja eher eine Leichtigkeit konnotiert. Um diese Diskrepanz aufzulösen, mussten die Texte mehrere Ebenen haben, so dass sie etwas Bleibendes haben, dann aber auch wieder etwas Abstraktes, was ganz weggehen kann. Das steht im Gegensatz zu Werbebotschaften, wo es darauf ankommt, dass alles sehr schnell erfassbar und einprägsam ist – sowohl von den Typen her als auch inhaltlich. Im Prinzip wollte ich das Gegenteil.

Welche Ideen lagen den Texten zugrunde? Gab es irgendwelche Vorgaben?

Da es ja extrem viele unterschiedliche Sprachgruppen gibt, die in Düsseldorf leben, hatte ich anfangs überlegt, mit verschiedenen Schriften und Sprachen zu arbeiten. Da hätte ich auch Spaß dran gehabt. Ich hatte ja das Konzept, dass der Fließtext jeweils an den Zugängen beginnt. Da hätte ich dann zum Beispiel schön mit Arabisch von rechts nach links arbeiten können, mit Deutsch von links nach rechts und mit Japanisch von oben nach unten. Das waren so die ersten Bilder, die ich hatte. Da bin ich dann aber sehr früh von abgekommen, weil klar war, dass das Diskussionen auslöst – welche Sprachen dabei wären und welche nicht und mit welchem Anteil. Der öffentliche Raum soll natürlich so neutral wie möglich bleiben und das wären einfach zu starke Zuschreibungen gewesen.

Musste man so bedeutungslos wie möglich schreiben?

Also ich hatte nicht den Anspruch, etwas zu schreiben, was eine Riesenaussage hat. Als Künstlerin ging es mir um ganz andere Fragen, nämlich zu überlegen: Wie findet unsere Kommunikation statt? Wenn du einen Text schreibst und ich lese den, dann lese ich da natürlich auch etwas anderes raus als du geschrieben hast und die Dame hier neben uns liest wieder etwas anderes, obwohl es der gleiche Text ist. Das sind die gleichen Buchstaben und die gleichen Zwischenräume, aber wir haben unseren subjektiven Hintergrund, mit dem wir den Text lesen. Wenn man nicht gerade Linguistik studiert hat, ist das etwas, was den meisten jetzt nicht so wahnsinnig klar ist. Wieviel Subjektivität bei den einzelnen Akteuren jeweils dahintersteckt, obwohl die Verschriftlichung wie ein objektiver Text daherkommt – das ist etwas, was mich interessiert, was ich in diesem Fall dort in den Raum holen wollte.

Weil das letztlich ein Raum der Begegnung und der Nicht-Begegnung ist, in dem etwas ganz Ähnliches passiert: Man begegnet sich, manche Leute guckt man an, die interessieren einen, und dann gibt es diesen Moment, in dem man etwas versteht, und dann ist man wieder weg. Im besten Fall kann die Arbeit manchmal genau so etwas – man sieht ein Wort und dann bewegt man sich und es ist wieder weg, weil es aus der Perspektive nicht mehr lesbar ist.

Als feststand, dass der Text auf Deutsch sein soll, gab es dann einen Entwurf der Texte, der so umgesetzt wurde, oder gab es hier Einschränkungen?

Nein, Einschränkungen gab es keine. Die Herausforderung für mich war allerdings, dass ich die Texte nicht nur aufgrund inhaltlicher Überlegungen schreiben konnte. Da gab es ganz klar auch die ökonomische Ebene, das heißt es sollten nicht mehr als fünfhundert Meter Schrift mit soundso vielen Halterungen werden. Und diese Halterungen mussten bereits im Rohbau verankert werden.

Um den Linienverlauf festlegen zu können, haben die Architekten mit mir Bereiche festgelegt, wo Schrift sein darf. Daneben gab es dann Bereiche, wo man nicht in den Rohbau hätte eingreifen können. Denn in so einem Verkehrsbau verlaufen – was man jetzt alles nicht mehr sieht – unter den abgehängten Decken und hinter der Keramik jede Menge Kabel und Abluftkanäle und so was alles. Anhand des Linienverlaufs ging es dann an die Feinplanung. Ich hatte also zum Beispiel die Grundrisse mit den Zugängen und dem Trichter und dann war klar: Hier sind Lampen – und hier geht nichts, weil da eine Abluft drin ist – und hier geht nichts, weil da eine Rauchgasentlüftung drin ist usw.

Also hat der Raum die Linien schon vorgegeben?

Einerseits ja – als grobe Linienführung. Andererseits ist in dem Mäandern der Linien, in den Schwüngen und Drehungen, auch eine große Eigenständigkeit zu spüren. Es gibt also beides – mal gehen die Linien mit der Architektur mit, bleiben auch mal in den Rastern der Decken- und Wandverkleidungen, dann wieder biegen sie ab, nehmen eine unerwartete Wendung.

Der Kirchplatz hat außerdem einige Besonderheiten, die nicht nur die Linienführung, sondern auch die Wahl der anderen Materialien beeinflusst hat. Zum Beispiel war schon für den Rohbau an einigen Stellen so wenig Platz, dass beim Ausbau eigentlich nur Keramik und nicht irgendein vorzuhängendes Material in Frage kam. Da ging es um Millimeter. Wir haben uns dann für eine mattweiße Keramik entschieden, die an eine Papieroberfläche erinnert.

Die Stahlstränge sind orange beschichtet. Warum orange?

Das war ein Ausprobieren. Es gab immer wieder Konzeptionstreffen, bei denen sich die Künstler, die Architekten und die Leute von der Stadt zusammensetzten. Dort stellten wir uns gegenseitig unsere neuesten Schritte vor. Es gab zum Beispiel auch ein Stadium, in dem alles ganz roh war, weil ich – gerade im 21. Jahrhundert – diese handwerkliche Materialität als Kontrast zum relativ technologischen Bauwerk interessant fand. Und dann hatten wir mal konzipiert, die Schrift dunkel, also in Schmiedestahl, zu lassen. Aber dieses Schwarz-Weiß war dann zu langweilig und irgendwie auch zu düster.

Magst du das Ergebnis so, wie es geworden ist?

Also ich war gestern nochmal drin und irgendwie … Ich mag das Orange und die Leichtigkeit und auch dass es eigentlich eine völlig verschrobene Arbeit ist. Im Grunde ist die Arbeit ja echt schräg und nicht sehr gefällig. Sie hat etwas Komisches, gerade durch dieses fast manische Gekrakel, und dann ist da aber doch wieder so eine Leichtigkeit, so etwas Spielerisches. Und dann die verschiedenen inhaltlichen Ebenen … Da finde ich mich schon ganz stark wieder.

Es gibt sicher auch Leute, die das nicht gut finden, die da wirklich nur so ein Gekrakel sehen. Aber das finde ich eben auch wichtig in unserer Gesellschaft, dass nicht alles glatt runtergeht.

Da ist ja auch ein bisschen Druck dahinter, wenn man weiß: Das steht jetzt in einem U-Bahnhof. Wie kamst du auf die Wörter?

Es war mir eigentlich schon beim Grundentwurf klar, dass ich mit der Verbindung Stadtraum-Stationsraum arbeiten möchte. Also wie sitzt diese Station im Stadtraum, wo kommen die Leute her, wo gehen sie hin usw. Ganz oft ist es ja so: Wenn man im Untergrund unterwegs ist und eine Station nicht kennt, kommt man raus und hat keine Ahnung, wo man sich befindet und wo man hinmuss.

Deshalb gibt es diese lose Referenz an die Himmelsrichtungen. Die Station Kirchplatz hat einen Zugang im Westen und einen im Osten am Fürstenwall, einen im Süden auf dem Kirchplatz und dann diesen Lichttrichter. Das sind vier Texte und genau so fangen die auch an. Das heißt, der Text im Westen beginnt wirklich mit „im westen“, der im Osten mit „im osten“, der im Süden mit „im süden“ und der im Trichter beginnt mit „dazwischen“. Auf der inhaltlichen Ebene habe ich in ein paar kleinen Momenten Zuschreibungen versucht, die dort hineingelesen werden können, aber die ich dann auch wieder unterlaufe. Der Ost-Text beginnt zum Beispiel so: „im osten geht die sonne auf / sagst du“, und dann kommen so ein paar O-Orte. Also es fängt an mit „o-bilk“, weil die Station in Bilk liegt, „o-bilk / odessa / osaka“ …

„O-Bilk“ wie „Oberbilk“?

Genau. Ich habe früher in Oberbilk gewohnt, deshalb wollte ich das „O“ da drinhaben.

Ich wohne auch in Oberbilk! Und ich liebe diesen Stadtteil!

Ich auch! Mich hat ein bisschen gestört, dass die Station in Bilk ist und deswegen habe ich einfach „o-bilk“ draus gemacht, aber da ist ein relativ langer Faden dazwischen …

Und dann geht das immer weiter östlich – was habe ich da? „o-bilk / odessa / osaka / oahu“, danach entkoppelt sich das aber auch wieder von diesen geografischen Zuordnungen. Dann kommt „oder die oder“, also Gedanken an den Osten, die Oder. Da versuche ich, diese Zuschreibungen zu unterlaufen, dass man denkt, man wüsste: Was ist Osten, was ist Westen, wo verlaufen Grenzen, von wem werden die gemacht, wie flüssig ist das? Solche Sachen stecken schon drin, aber die lösen sich dann auch wieder auf.

Was ich sehr auffällig fand: „ochsenblutrot“. Alles andere scheint so leicht, wie „ozeanblau“, und dann: „ochsenblutrot“.

„Ochsenblutrot“ ist diese rotbraune Farbe, die früher als Holzschutz verwendet wurde. Viele Dielenböden in den alten Häusern, in Oberbilk zum Beispiel, sind in Ochsenblutrot gestrichen. Das gefiel mir einfach als Gegengewicht zu „ozeanblau“, um das nicht zu niedlich zu halten.

Ich mag die Stelle mit „gut“.

Die mag ich auch. Das ist der West-Text. Da kommen so ein paar W-Wörter, „wiesen“ und „weizen“ und „weidenröschen“ – „sind uns gemein“. Da geht es im Prinzip um Gemeingüter, um Commons, also das, was uns alle betrifft. Das ist ja auch eine relativ aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion. Und dann steht da: „sind uns gemein … gut“. Ich wollte das Wort „Gemeingut“ nicht zusammen haben, weil mir das dann schon wieder zu eindeutig ist. Und ich fand auch die Gegenüberstellung von „gemein“ und „gut“ interessant.

Bei der Stelle mit „auf der zunge“ dachte ich ursprünglich, da stehen Phrasen, die man auch in der U-Bahn aufschnappen könnte. Also dass jemand sagt: „Warte mal kurz, mir liegt es auf der Zunge …“

Das ist wieder der Ost-Text, bei dem ich am Anfang verschiedene Orte benenne. Da heißt es dann: „eine andere zeit auf der zunge / einen anderen ort im ohr / kein innen / kein außen“. Also hier auch wieder dieses: Wer gehört wo dazu? Nicht drinnen, nicht draußen – diese Frage der Grenzen, die auch gerade wieder total aktuell ist. Wenn man will, kann man da schon einiges reinlesen. Aber muss man eben nicht. Man kann auch einfach Linien oder Kringel sehen.

—

Website der Künstlerin: www.enne-haehnle.de

Website der Wehrhahnlinie: www.wehrhahnlinie-duesseldorf.de